사육곰 산업 종식까지 D-195일, 기자회견

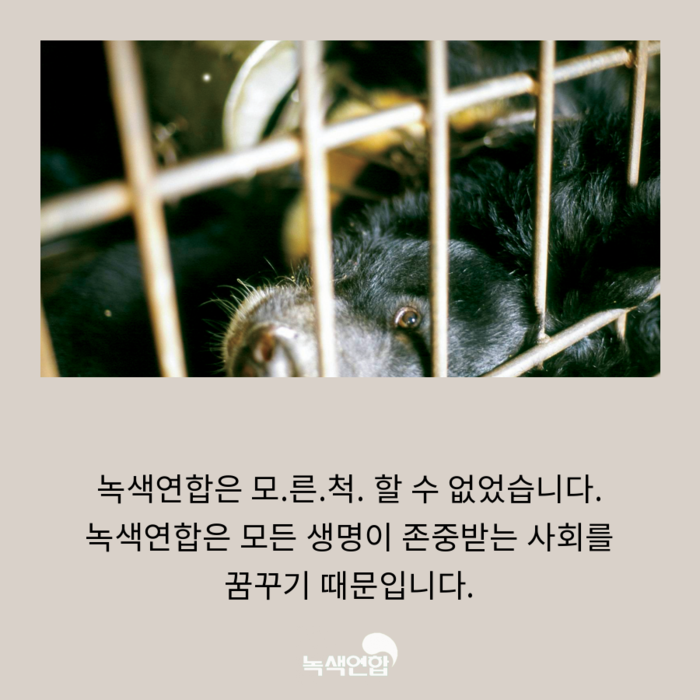

야생곰을 철장에 가둔 지 40년, 대한민국 곳곳에는 18개 농장이 운영중이다. 지금까지 파악된 사육곰은 280여 마리다. 10년 전 500여 마리에 비하면 반으로 줄었다. 하지만 농장주는 사육곰의 매입은 정부가 책임져야 한다고 목소리를 내며 버티고 있다.

과거 태국 등 해외여행객 중에는 현지 사육곰에서 채취한 쓸개(웅담)만 먹기 위해 가는 대한민국 성인들이 제법 유행처럼 비행기에 오르락 내리락 했다.

긴긴 사회적 논쟁 끝에 정부는 2022년 1월 사육곰협회, 동물보호단체 등과 '2026년 국내 곰 사육 종식'을 선언했다. 이유는 환경부(국립공원공단)과 함께 지리산에 멸종위기종 반달가슴곰, 우리 곰을 직접 키워 야생으로 돌려보기 위한 정책을 폈다.

그리고 '2026년부터 누구든 사육곰을 소유·사육·증식할 수 없고, 사육곰과 그 부속물(웅담)을 양도·양수·운반·보관·섭취할 수 없다'는 내용의 야생생물법 개정안이 국회를 통과시켰다.

사육곰 산업을 완전 소멸하자는 의지를 보였다. 후속 조치로 환경부는 사육곰 산업 종식 뒤 곰들을 보호 방안으로 충남 서천시과 전남 구례군에 곰 보호시설(생크추어리)를 2025년까지 완공까지 구상했다.

하지만 복병이 생겼다. 정부가 국내에 남아있는 사육곰들을 위한 시설을 짓고 있지만, 수용 가능한 마릿수가 적고 시설 운영 등 구체적 계획은 오리무중이다. 환경부 내부에서 조차 열정은 식은 분위기다.

곰 보금자리 프로젝트, 녹색연합, 동물자유연대 시민사회단체는 사육곰 산업 종식까지 D-195일을 앞두고 환경부에 책임을 요구하는 기자회견을 22일 광화문에서 가질 예정이다.

이날 기자회견을 통해 야생생물 보호 및 관리법 개정으로 사육곰 산업은 2025년 12월 31일 공식적으로 종식된다.

그러나, 이 산업의 출발부터 이미 국제적 멸종위기종인 반달가슴곰을 대상으로 했던 만큼, 이는 분명한 정책 실패라고 주장할 예정이다.

이들 단체는 환경부는 보호시설을 일부 마련했지만, 여전히 농가에서 고통받고 있는 사육곰을 모두 입식 불가 입장에서 사육곰 매입과 구조 책임은 정부가 아닌 시민단체로 미뤄졌다는 주장이다.

이들은 사육곰 문제는 동물복지를 넘어, 국가가 저지른 생태적·윤리적 오류의 상징을 깨야 할 때라며 사육곰 산업은 국가가 주도한 만큼 피해 또한 국가가 책임져야 한다고 호소할 예정이다.

환경부를 향해 곰 보호시설 건립 명목만으로 면책될 수 없다고 조속한 대책을 촉구할 예정이다.

이 단체들은 환경부는 마지막 곰이 구조될 때까지, 끝까지 책임을 질 의지가 있는지 묻고 마지막 사육곰이 사라질 때까지 잘못된 정책 책임을 지고 역할을 수행해야 한다는 입장을 전달할 방침이다. [환경데일리 = 고용철 기자]