국회, 폐플라스틱 데이터 보고서 발간

해양쓰레기 92%, 미세플라스틱 방치

올 1월 미세플라스틱 저감 입법 시행

대한민국, 미세플라스틱 세계 8위

사업장배출시설 8658만, 생활 3415만

재활용 1억099만, 소각 3060만 톤

섬 연안 해양쓰레기 22년 92.2% 상승

음료, 맥주, 벌꿀, 소금, 해초까지 검출

다음달 8월 제나바에서 열리는 유엔환경총회는 플라스틱 오염 저감을 위한 최종 협상이 재개된다. 지난 10월 부산에서 최종 협의를 하지 못한 후속의 일환으로 175개 전 세계 국가들은 플라스틱 문제에 대한 보고 심층적이고 구체화할 것으로 예측된다.

그간 수백 여 편의 플라스틱 사용에 따른 해양 육상 오염은 물론 사람에게 어떠한 치명상을 주는지 관련 논문과 보고서는 쏟아졌다.

그러나 폐기물의 급증에 대한 둔감한 사회적 관용으로 오남용은 날로 심각한 수준이다.

국회도서관이 'Data & Law' 32호 주제인 '데이터로 보는 폐플라스틱' 오염 실태와 국내외 입법 현황을 발간했다.

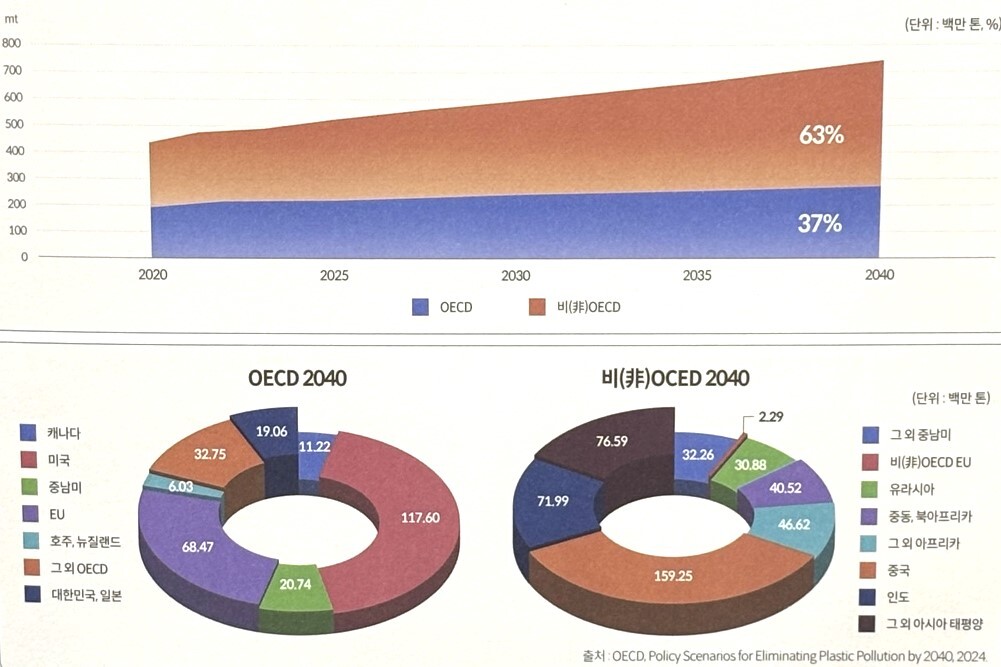

데이터로 본 전 세계 플라스틱 생산량은 2020년 4억 3500만 톤에 달했다. 그리고 20년 이후 2040년 무려 70% 폭증해 7억 3600만 톤을 전망된다.

OECD회원국 중 쓰레기 배출 상위국가는 미국 1억1760톤, 이어서 유럽 6847만 톤, 그외 OECD 회원국, 다음으로 한국과 일본, 중남미 순이다. 비회원국은 압도적으로 중국은 1억5925만톤, 다음으로 아시아태평양 국가는 7659억 톤, 인도, 중남미, 아프리카 순이다.

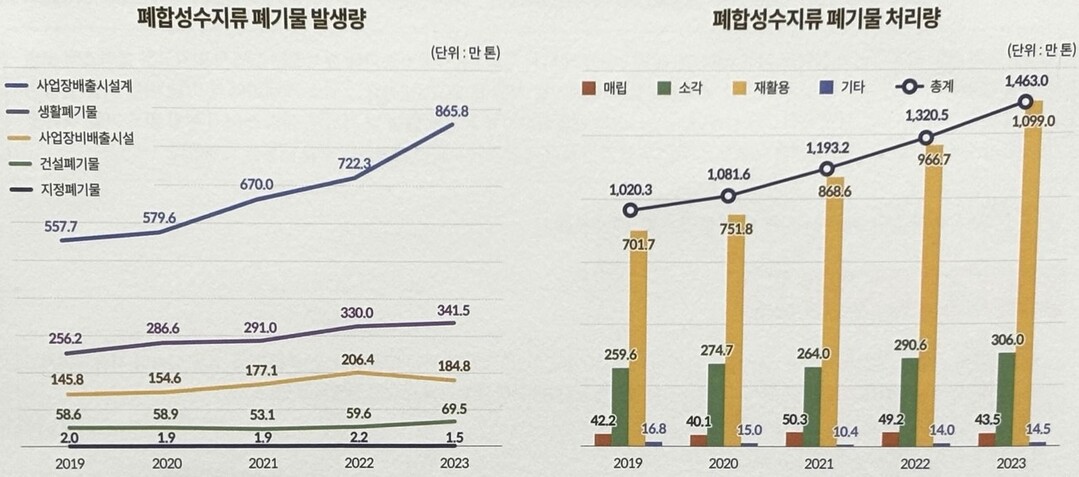

우리나라 경우 폐합성수지류 폐기물 발생량은 2019년 1020만 톤에서 2023년 1463만 톤으로 증가했다. 이중 가전, 자동차, 유통물류 등 사업장 배출시설계 폐기물은 무려 2배 가까운 557.7만 톤에서 865.8만 톤으로 늘었다.

과대 포장재 사용억제가 줄지 않는 가운데 생활폐기물은 256.2만 톤에서 341.5만 톤으로 증가했다.

환경부가 제출한 자료를 보면, 폐합성수지류 폐기물 발생량은 2019년 부터 2023년까지 폭발적이다.

배출량 순위는 사업장배출시설계가 8658만톤, 생활폐기물 3415만 톤, 사업장비배출시설 1848만 톤, 건설폐기물 695만 톤, 지정폐기물 15만 톤 순이다. 폐기물 처리량은 전체 1억4630만 톤 중 재활용은 1억099만 톤, 소각은 3060만 톤, 매립은 43만 톤 정도다.

환경부의 자원재활용정책을 빗나가는 플라스틱 산업의 팽창과 함께 모든 생활경제 채널은 폐플라스틱 문제가 해소될 수 없는 상황까지 도달했다. 정부와 지자체의 손에서 벗어난 육상 경우 이미 버려지는 플라스틱류는 썩지 않아 토양이나 강하천에 위협하고 있다.

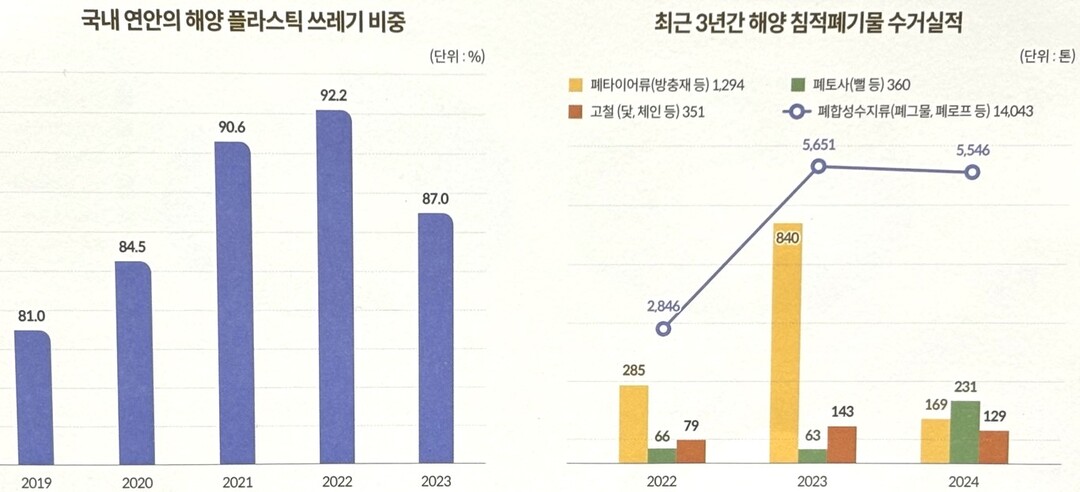

해양 쓰레기 유입 관측 결과도 더 심각하다. 해수부에 따르면, 국내 섬 연안 해양쓰레기 중 차지하는 플라스틱 비율은 2019년 81%에서 2022년 92.2%로 상승해 최고치를 갱신했다.

바다생물은 악영향은 물론 바위 갯벌 틈 곳곳에 해양쓰레기에서 나오는 미세플라스틱은 심각수준을 넘은 지 오래다.

바다에서 수거된 폐합성수지류 양은 2022년 2846톤에서 2023년 5651톤으로 두 배로 늘었다. 이중 수거실적은 폐타이어류, 고철, 폐토사 폐그물, 폐로프 등은 가장 높다.

국제 환경 데이터 전문기관 Earth Action의 보고에 따르면, 2024년 기준 대한민국은 수로를 통해 연간 5만6738톤의 미세플라스틱을 배출한 집계됐다.

더 큰 문제는 세계 8위 수준의 미세플라스틱 관리는 아예 손을 쓰지 못하고 있는 상황이다.

미세플라스틱 주요 배출원은 플라스틱 폐기물 쪼개짐, 제품 첨가, 양식장 그물, 폐스트리폼, 세탁에서 나온 섬유 등이다.

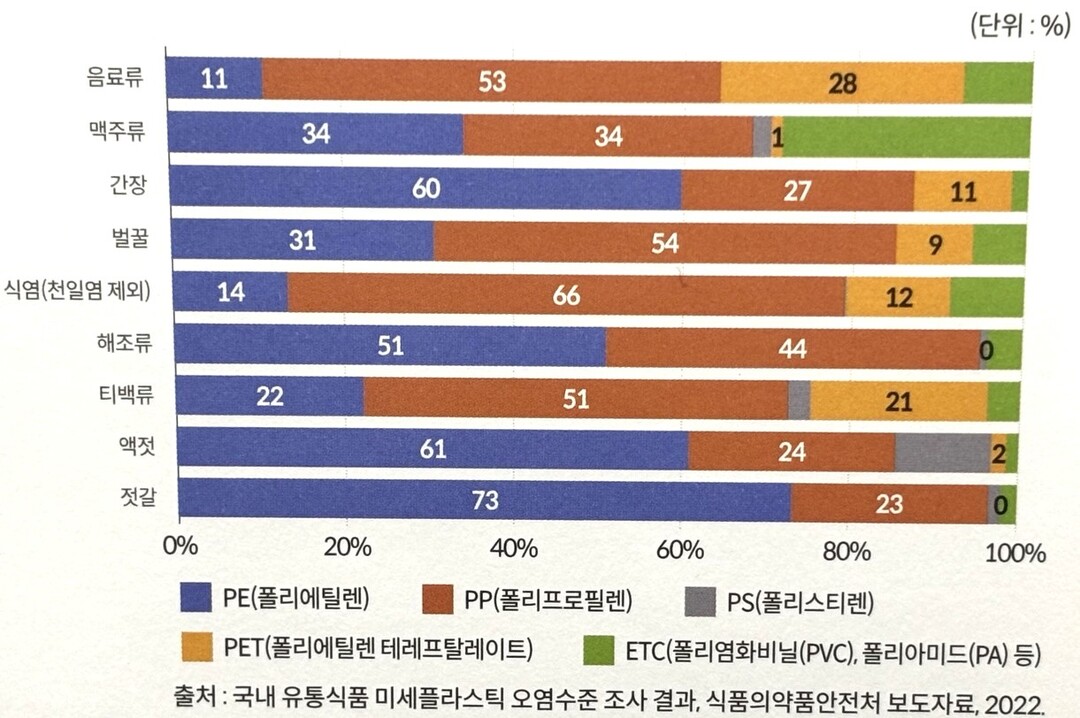

식약처는 2022년부터 국내 유통 식품에서 검출되고 있다고 밝혔다. 주로 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP)이다.

세부적으로 미세플라스틱류가 검출된 음료를 보면 PP 53%, PET 28%, 맥주류는 PE, PP 동일한 34%, ETC(폴리염화비닐,PVC, 폴리아미드(PA)등이 나왔다.

벌꿀도 열외는 아니다. 꿀에는 60% PE, 다음으로 PP 27%, 천일염 경우 PET 66%, 해초류는 PE 51%, PP 44%로 검출됐다.

일반 마시는 차 티백류도 피할 수 없다. PP 51%, PE 22%, PET 21%, 액젓류 경우 PE 61%, PP 24%, 젓갈류 PE 압도적으로 73% 나머지 PP 23% 미세플라스틱이 덤벙 상태인 것으로 나타났다.

환경데이터 전문기관인 어스 액션에 따르면, 2024년 기준 국가별 수로를 통해 배출되는 미세플라스틱의 양은 추산한 결과도 공개했다.

예상대로 1위는 중국 78만7069톤, 다음으로 인도 39만1879톤, 미국 26만7248톤, 일본 15만6482톤, 인도네시아 7만8625톤, 독일 7만4220톤, 파키스탄 5만9164톤, 한국 5만6738톤으로 조사 발표했다.

플라스틱 오염 문제를 위해 해양환경 보전 및 활용법을 올 1월 3일 시행했다. 정부와 지자체는 오염된 퇴적물이나 해양에서의 폐기물 및 물질 등 발생억제로 피해에 대한 복원 복구하고 환경친화적으로 대책을 마련해야 한다고 명시했다.

이와 관련, 법률안은 11건에 대해 국회환노위, 농해수위, 산자위 소속 위원들이 각각 대표 발의했다. 발의에 나선 의원들을 보면, 더불어민주당은 이수진, 박해철, 김원이, 김주영, 이병진, 한정애 의원과 국민의힘은 임이자, 김소희, 김위상 의원 모두 9명이다.

이들 법안은 전기 전자제품 자원순환법 일부개정안을 비롯해 미세플라스틱 저감 관리특별법, 자원재활용촉진법 개정안, 해양폐기물 및 해양오염최적물관리법, 농수산물 품질관리법, 물환경보전법, 하수도법 일부개정안으로 포진돼 있다.

미생물 효소 첨가제 플라스틱 생분해 국내 기술력을 인증받은 신생 기업의 입장은 다르다.

(주)BADP코리아 고신성 대표이사는 "우리 기술은 EL724(환경산업기술원) 인증코드를 받았다."며 "이 기술력은 전혀 2차 오염원이 발생하지 않는 조건으로 플라스틱 오염문제를 벗어날 수 있다."고 강조했다.

고 대표는 "지금 흐름상 우리 기술력이 확보한 만큼 선제적으로 국제 표준화 코드를 정해 플라스틱 생산 공정에 적용한다면 글로벌 전체에 플라스틱 오염을 해소하는 큰 벽을 넘게 될 것"이라고 주장했다.

허병조 국회도서관 법률정보실장은 "미세플라스틱 발생을 억제하고 배출을 줄이기 위한 실효적 대책 마련이 절실하다."고 밝혔다.

이재명 정부의 첫 신임 환경부 김성환 장관은 국무회의에 참석 "환경정책에서 국민적 공감대를 기반으로 여러 현안을 신속하고 진단하고 대안을 찾는데 집중하겠다."고 말했다. [환경데일리 = 고용철/ 김영민 기자]